从中国制造到中国创造

向下滚动阅读

作者:SPM Biosciences 副总裁 David Li

一个社会的科技发展的高度并不取决于其科技发展的广度,而取决于科技发展被社会采用的深度。

在北京顺义区的三分地有机农场,来自中国农业大学的学生李慧敏(左)向苹果公司首席执行官蒂姆·库克(右)介绍“科技小院”项目。资料来源:苹果公司

2024年10月22日上午,苹果CEO蒂姆·库克、COO杰夫·威廉姆斯以及大中华区董事总经理葛越同时出现在北京顺义的一处有机农场,这里也被称作“科技小院”。

“科技小院”是中国现代农业发展的一种创新组织模式,它链接着高校创新资源、中国顶尖的农业人才,以及对中国人来说最为宝贵的资源,耕地。虽然中国的农业科技项目不如发达国家的农业科技包含着那么多令人眼花缭乱的名词,也没有用到绚丽的APP界面来获得农艺解决方案。但在中国,深入农田的并不仅仅是携带着移动终端农民,还有真正的农业科学家。

正如大北农生物技术公司总经理,刘石先生在他的社交媒体上提到的,“农业活动和经营活动的商业化决策是特定环境下的多变量的定量复杂决策”。

因此,农业涉农领域科技创新需要同时满足两个条件:

- 决策者的 直觉判断 ,这基于特定环境,以及

- 决策者 手头有足够的工具 以满足复杂决策的要求。

在这种决策体系下,具有经验的中国年轻的科学家们正在利用高性能能的科技产品来简化和提升决策所需的一切数据的搜集。这可能是就是中国农业大学的学生李慧敏所进行的“创新“。

如果我们将中国的“科技小院”定义为创新的前端,那么针对田间管理的“工具创新”就是后端。然而,相比于中国年轻的科学家利用脑力进行的创新,作物保护工具的创新却异常困难。

由于中国非专利农药市场竞争激烈,中国的农药企业只有一条路径可选,那就是将非专利产品尽快上市并尽快扩大规模,从而获取产品的早期高额利润。

Jack Chen,中国/亚太区副总经理兼首席营销战略官

然而,当几乎每个企业都具备资金实力以及具有足够的生产经验的时候,中国农药公司获取较高投资回报率的时间窗口期就变得很窄。竞争的激烈导致各个公司产品线重叠严重。这似乎已经变成了一个中国农药行业所面对的无解的难题。虽然中国政府预计在2025年开始积极调整政策导向从而缩减劣质资产和劣质产能,但这一过程可能会比较漫长。

Jack Chen,中国/亚太区副总经理兼首席营销战略官 ,清原农冠作物科学有限公司, 说道:“在清原创业初期,中国的非专利作物保护市场已经严重饱和,再进入该领域,企业的投资收益率不会理想”。

由此可见,这是一个关于中国农药行业大趋势的典型案例,中国农药行业在产能投资领域已经变得非常谨慎。

“我们注意到,2000年以后中国正在从劳动力红利向工程师红利转变,研发是未来中国的竞争力。”陈先生表示,“如果是以专利创新产品作为突破口,我们(清原农冠)可以以相对低的投入聚焦在细分市场启动研发项目,并随着公司的发展逐步在更多的细分市场加大投入,推进创新产品从实验室走向田间。细分市场的成长性可以推动企业进一步发展,进而继续增加研发投入,这是一个正向的企业发展循环”。

最重要的是找到一个正向的反馈循环。与之相应的则是企业在未来必须抛弃集中上线产能,然后只能采取价格战的战略来获取市场份额,从而迫不得以的通过规模效益获取微薄收益。

清原农冠正在利用中国的数字技术更有效地为种植者提供服务,并与专业种植者建立更密切的联系。该公司多年来一直在实践名为“田间检查,田间解决方案”的农民服务平台。该公司正在将这些反馈反馈给研发部门。

KingAgroot 亚太区营销总监 Andy Liu

KingAgroot 亚太区营销总监 Andy Liu 表示:“促进简化、抗性管理以及作物品质和产量提高是研发的重点。”

“抗性发展是作物保护领域永恒的挑战,但过去多年来头部的跨国企业在新化合物的研发是严重不足的,种植者不得不提高使用剂量,或者混用许多种农药来应对,这不仅增加了成本,加大了环境风险,而且无法解决根本性问题,”刘先生继续说,““清原决心开发全新的化合物从底层解决抗性问题。这也是清原公司英文名称KingAgroot中‘Root’的含义。我们认为只有创新才能提升行业价值,让行业从价格竞争回归到价值竞争的轨道上来。”

据介绍,清原每年计划有3-4个专利化合物进入登记流程。2024年在中国获得登记并上市的氟砜草胺(Flusulfinam FSM,水稻田苗后除草剂)、氟草啶(Flufenoximacil FFO 触杀速效性灭生性除草剂),和近期即将上市的氟氯氨草酯(Fluchloraminopyr-tefuryl FCA 内吸长持效灭生性除草剂),都是针对抗性杂草的管理工具。

创新的本质可能非常简单,那就是创造性的满足市场普遍存在的潜在需求。过去二十年,中国农药企业更多的是满足确定的客户需求,即生产和供应客户提出的非专利化合物原材料以及制剂产品。

而未来二十年,中国企业正在利用产品创新来激发终端用户的需求。在拥有了具有专业素养的人才之后,中国企业正在从基础的原材料制造向创造解决方案进行转型。

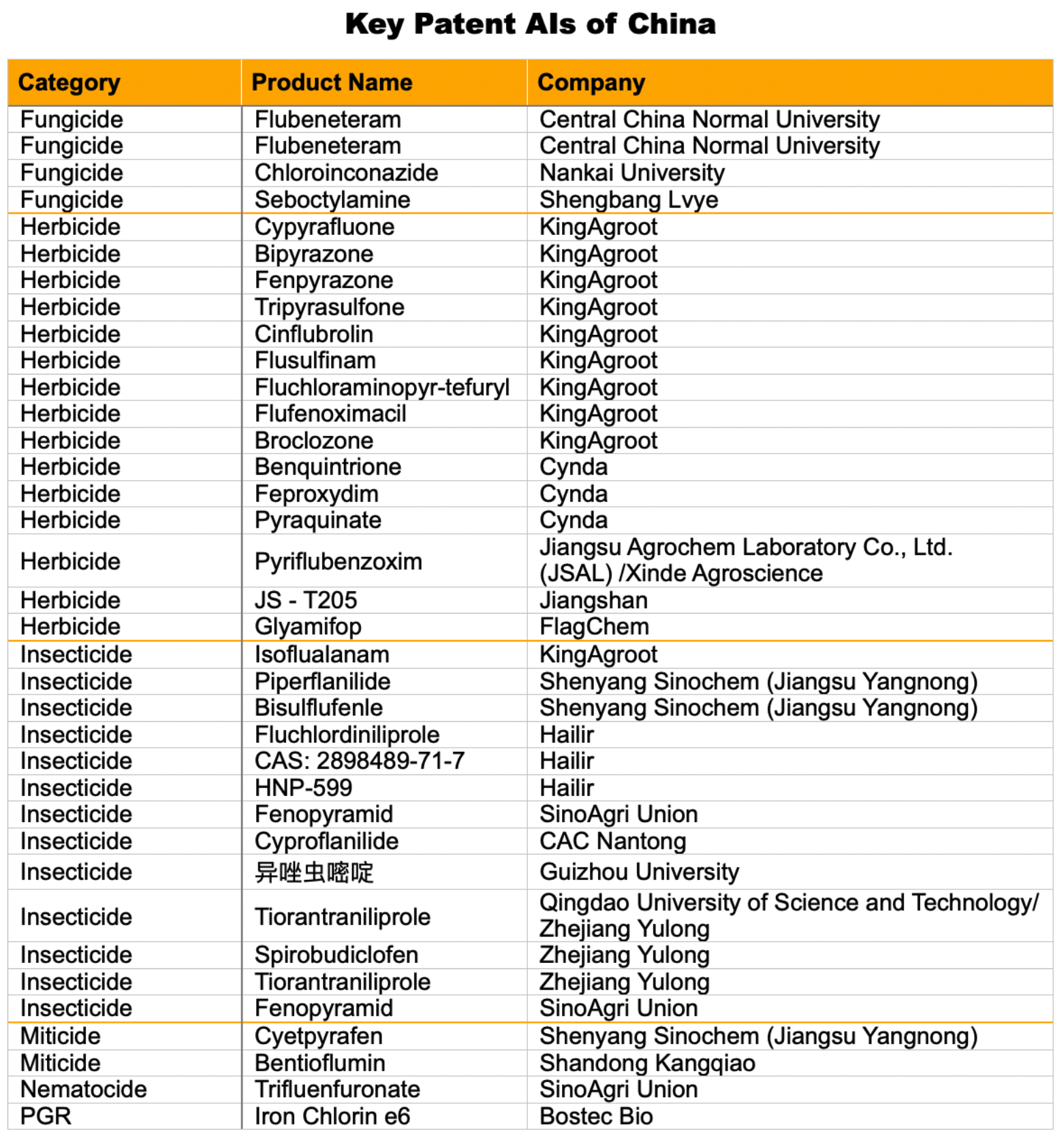

目前中国农药供应市场上大部分专利化合物来自于高校以及具有创制原药愿景的企业(参见下表)虽然大部分中国农药企业更加聚焦在非专利化合物的生产领域,但随着中国企业在创制化合物的研发领域的投资的增加,未来中国的创制化合物可能会像清原的产品上市的步伐一样形成井喷式的发展。

与中国非专利农化企业出海所遇到的困境一样,中国专利化合物的生产企业如果想进行全球推广无非只有两个选择。

一种是与跨国公司合作。南通泰禾的环丙氟虫胺在中国国内与先正达集团中国进行市场布局。在海外,南通泰禾近期刚刚与UPL达成全球推广的合作协议。在虫害抗性管理方面,南通泰禾对环丙氟虫胺的市场推广雄心勃勃。

对于一家专注于产品供应的企业来说,通过跨国公司的服务体系和渠道来链接农户可以最优化的进行自身资产配置。清原始终秉持开放的态度,任何有利于推动清原专利化合物触达种植者的合作模式都是允许的。比如以专利授权或者产品代理等方式与跨国企业合作。中国创制农化企业正在以一种积极的态度来欢迎与志同道合的合作伙伴建立联系,实现合作共赢。

专利化合物全球推广的登记以及教育农民的成本较高。中国企业通过让利而将专利化合物引入到跨国公司产品线可能是最为节省成本的合作方式。补足跨国公司抗性管理的产品线空缺是一个比较现实的选择。为了保护自身的产品资产,跨国公司当然也可以通过建立全球品牌资产来确保双方合作对等的持续下去。

显然,产品代理的方式对于中国创制化合物公司来说更为有利,通过市场渗透,中国企业可以建立目标市场农户对于产品的认知。但对于中国创制企业具有长远战略意义的策略可能很难被跨国公司高层轻易接受。如果我们借鉴日本等国的创制化合物企业的发展经验的话,更具有可执行性的是原研公司与跨国公司各自都可以在目标市场投放品牌产品。只要保证制剂产品的差异化就可以避免双方在目标市场的直接竞争。

另一种方式则是“进窄门,走难走的路”,中国创制化合物企业需要深度参与全球作物保护市场的推广并切实的与农户建立链接。

中国农药企业总是误解品牌的定义,品牌并不等于打广告,品牌也并非仅仅是制作一个引人注目的logo或者开一次绚丽的发布会。从企业的角度出发,品牌的本质是为了客户关系的协同。只有在关系建立的基础之上,企业的价值才能充分的传递给客户并获取利润。

只不过,这种建立全球客户关系的时间以及所耗费的精力是难以预判的。中国创制化合物企业如果不希望只是作为创制化合物的供应商,而希望建立自己的品牌并使得企业基业长青,那么他们需要真正的像中国科技小院的青年科学家一样常年深入海外田间,与全球农民为伴,与目标市场的环境为伴,从而可以影响农民对于农业投入品的复杂的采购决策过程。

从2025年开始,全球农业市场将进入乱纪元。地缘政治以及贸易壁垒可能会迫使全球农产品价格继续下降10%左右。全球农业种植者正在面临更大的盈利挑战。

市场环境对于上游农业投入品行业的影响也将随之而来。一个最大的特点可能是,作物保护市场正在从以“产品为中心”向“以农户、农业为中心”进行转变。跨国公司通过数字化手段不断的获得农户的反馈也从侧面印证了这一趋势。了解农户并可以获得一手数据比任何时候都更为重要。在中国市场,中国企业显然也已经意识到了这一方向。只是,未来即将崛起的中国创制化学物企业仍然需要时间来培育市场对于中国专利化合物的认可。

正如我们在2024年诺贝尔化学奖获得者,David Baker, Demis Hassabis以及John Jumper的成就中发现的那样,现代科学已经可以完全突破困扰科学家五十年的问题,即利用人工智能模型来预测蛋白质的复杂结构。在刚刚结束的NVIDA 2025产品发布会上,NVIDA CEO,Jessen Huang介绍到,下一代人工智能将是“物理人工智能”的时代。未来,科学家可以利用超级算力来建立人工智能模型从而预测并制造可以精准作用于靶点的小分子有效成分。这种全新的研发方式很有可能为未来作物保护行业带来根本的变革。

在刚刚结束的NVIDIA 2025产品发布会上,NVIDIA CEO黄仁勋介绍,下一代AI将是“物理AI”时代。未来,科学家将能够利用超级计算能力建立AI模型,预测和制造出能够精准作用于植物体内靶标的有效成分小分子。这种新的研发方式有可能彻底改变作物保护行业的未来。

科技的突破正在以令人难以置信的速度改变着世界。通过供应链的脱离以及替代产品,未来全球作物保护市场是有可能完全脱离目前的中国非专利有效成分供应链。但中国创造给中国作物保护行业带来了一个“未知变量”。也许当中国田间的科学家们的经验和具有创制情怀的中国企业相结合,中国创造可能会用一个前所未有的方式来提升世界的农业生产效率。这将是值得期待的。